こんにちは「ほこり」です。

猫が突然フラフラと歩くような様子を見せたとき、飼い主としてはとても心配になります。その時に考えられる原因はいくつかありますが、そのひとつが「前庭疾患」という病気です。

「どうして急にこんなふうになったの?」「大丈夫なのかな…」と不安に感じている方のために、この記事では猫の前庭疾患について、主な症状や考えられる原因、対処法などをわかりやすく解説していきます。

愛猫の健康管理の参考に、ぜひご覧ください。

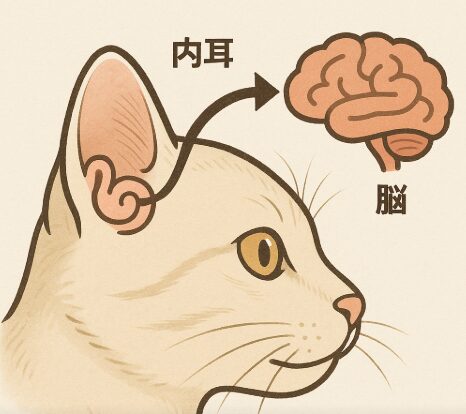

猫の前庭疾患の仕組み:内耳と脳が連携する前庭系とは?

猫の前庭疾患とは、体のバランス(平衡感覚)を保つために欠かせない「前庭系」に異常が生じることで発症する病気です。

この前庭系とは、主に耳の奥にある「内耳」と脳の一部が密接に連携して機能する仕組みのことを指します。

内耳には平衡感覚を感知するセンサーが備わっており、体の傾きや動きを正確に脳へ伝えます。

脳はその情報をもとに体の姿勢や方向感覚を調整し、猫がまっすぐ歩いたり、バランスを保ちながら動けるようにコントロールしています。

【関連記事】猫の耳は優れた能力を持っている 可愛いだけじゃない猫の耳の4つの役割とは!?

猫の前庭疾患に見られる主な症状とは?

前庭疾患にかかっている猫には、いくつか特徴的な症状が現れます。これらの症状は、バランス感覚を司る前庭系が正常に機能していないサインであり、普段の猫の様子と明らかに異なる動きや行動が見られるようになります。

まっすぐ歩けず、フラフラとした足取りになる

もっともよく見られる症状のひとつが、ふらついたり、まっすぐ歩けなくなることです。

前庭系の異常により、猫は自分の体の位置や傾きを正確に把握できなくなり、方向感覚を失ってしまいます。まるで酔っているかのように歩いたり、足元が不安定になって座り込む様子が見られることもあります。

飲みすぎてフラフラする~…わけじゃないです

頭を傾けたままの状態が続く

片側に頭を傾けたままにしているのも、前庭疾患の典型的な症状です。

これは、左右の内耳や脳内のバランスに異常がある場合に、猫自身が体のバランスをとろうとする自然な反応と考えられています。傾きは軽度な場合もあれば、明らかに首が傾いて不自然な姿勢になることもあります。

目が揺れる「眼振(がんしん)」が見られる

眼振とは、目が左右または上下に小刻みに速く動く状態を指します。

猫がじっとしていても目だけが動いているように見えたり、目の動きに合わせて頭が振れることもあります。この現象は、前庭系の混乱によって平衡感覚が崩れていることを示しています。

吐き気や食欲不振を伴うことがある

平衡感覚の乱れは、猫にとって強い不快感やめまいを引き起こします。

その結果として、食欲がなくなったり、吐き気を訴えるようになります。実際に吐いてしまう猫もいれば、食事を拒むだけというケースもありますが、いずれも体調不良のサインとして見逃さないようにしましょう。

「フラフラしている」「頭を傾けている」「目が揺れている」

この3つの症状がすべて同時に見られる場合は、前庭疾患を発症している可能性が非常に高いです!

猫の前庭疾患の主な原因とは?中枢性と末梢性に分けて解説

猫の前庭疾患には、大きく分けて「中枢性」と「末梢性」の2つのタイプがあります。それぞれ原因や重症度が異なるため、症状が似ていても対応の仕方や治療法が変わってきます。ここでは、それぞれのタイプごとの主な原因について解説します。

中枢性前庭疾患の原因(脳の障害によるもの)

中枢性とは、脳の中でも前庭神経と連携している部分に異常が起きているケースです。比較的まれですが、命に関わる重大な病気が隠れている可能性もあるため注意が必要です。

これらは前庭疾患だけでなく、麻痺やけいれん、意識障害などの神経症状を伴うことが多いため、速やかな検査と専門的な治療が必要です。

末梢性前庭疾患の原因(内耳や前庭神経の異常)

末梢性は、前庭系の中でも内耳や前庭神経に異常が起きているタイプで、猫に見られる前庭疾患の多くがこちらに分類されます。比較的予後が良いケースが多いのも特徴です。

中枢性か末梢性かを見極めることは、治療の方向性を大きく左右します。症状が見られたらすぐに動物病院を受診し、必要に応じてMRIやCTなどの精密検査を受けましょう。

前庭疾患になりやすい猫の年齢や特徴

猫の前庭疾患は、年齢や体質に関係なく発症する可能性がありますが、特に以下のような特徴を持つ猫に多く見られる傾向があります。

前庭疾患の発症率については、正確な統計データは公表されていないものの、動物病院での診療件数から推測すると、全体の中では比較的まれな病気であり、来院する猫の中でも数%未満とされています。

高齢の猫(7歳以上~シニア)

人も猫も年は取りたくないね~

慢性的な耳の病気を持っている

慢性的な耳のトラブルを抱えている猫は、前庭疾患を発症するリスクが高まる傾向にあります。特に、外耳炎・中耳炎・内耳炎といった耳の炎症を繰り返している猫は注意が必要です。

これらの耳の病気は、炎症が内耳にまで広がると、前庭系の機能に影響を及ぼすことがあります。その結果、ふらつきや頭の傾き、眼振(目の揺れ)といった前庭疾患の症状が現れる可能性があるのです。

また、耳掃除を嫌がる猫や、耳の中を触られることに敏感な猫も、耳の中に汚れや炎症を蓄積しやすいため、見えないうちに症状が進行していることがあります。

外に出る猫や活発すぎる猫

猫の前庭系はとても繊細なため、頭部への衝撃や外傷によってもダメージを受け、前庭疾患を引き起こすことがあります。たとえば高いところからの落下や家具などに頭を強くぶつけると、耳の奥にある内耳や脳に影響を及ぼし、平衡感覚が乱れる可能性があるのです。

特に注意が必要なのは、外での生活経験がある野良猫出身の猫や、好奇心旺盛で高い場所へのジャンプや激しい動きを繰り返す猫です。こうした猫は、飼い主が気づかないうちに頭を打ってしまうことも多く、後になって前庭系に異常が出る場合があります。

普段から動きが活発な猫や、急にジャンプの失敗が増えた猫には、少しの異変でも注意深く様子を観察することが大切です。

【関連記事】日本における野良猫や保護猫の数はどのくらいいるの? 保護猫はどこに保護されるのか?

子猫や若い猫の場合には比較的発症ケースは少ない病気ではありますが、ウィルス感染(猫伝染性腹膜炎など)や先天的な問題で起こることもあります。

猫の前庭疾患の治療法と自宅でできる対処法

前庭疾患になった原因により治療や対処方法は変わってきますが、どちらにしても早めに動物病院に連れていくのがベストです。特にフラフラする以外にも異常がある場合には緊急性が高い可能性があります。

原因が特定できる場合の治療法(感染症・炎症など)

外耳炎・中耳炎・内耳炎など、耳の炎症が原因で起こる前庭疾患の場合は、抗生物質や抗炎症薬の投与が行われます。早期に治療を始めることで、症状が改善する可能性が高くなります。必要に応じて点滴や栄養補助も併用されます。

また、耳の中に汚れや腫瘍がある場合は、耳の洗浄や外科的処置が必要になることもあります。

特発性前庭疾患(原因不明)の場合

原因が明確にわからない「特発性前庭疾患」の場合は、安静にして様子を見ることが基本となります。このタイプは特に高齢の猫に多く、数日から数週間で自然と回復するケースも珍しくありません。

自宅では、以下のような点に気をつけてケアしましょう:

中枢性の前庭疾患(脳腫瘍・脳炎など)の場合

脳に原因がある「中枢性前庭疾患」が疑われる場合は、より専門的な検査が必要です。MRIやCTスキャンなどの画像検査を行い、脳腫瘍・炎症・出血などを確認します。治療としては脳圧を下げる薬や、必要に応じて手術を検討するケースもあります。

このタイプは緊急性が高いため、症状が重い場合は一刻も早く動物病院を受診しましょう。

ふらつきがある=すべて前庭疾患とは限らない

猫がふらついている様子を見ると、「もしかして前庭疾患かも…」と心配になるかもしれません。しかし、ふらつきの症状があっても、必ずしも前庭疾患が原因とは限りません。実際には、以下のような前庭疾患以外の疾患や体調不良が隠れている可能性もあるため、注意が必要です。

以下のような症状が目立つ場合は、別の病気の可能性があります。

【関連記事】猫も低血糖になるの? 猫の低血糖の症状と原因、対処方法について

まとめ|猫の前庭疾患は早期発見と冷静な対処がカギ

猫が突然フラフラ歩いたり、頭を傾けたり、目が揺れていたりする場合、前庭疾患が原因である可能性があります。前庭疾患は、耳の奥にある内耳と脳をつなぐ「前庭系」に異常が起こることで、体のバランスがうまく取れなくなる病気です。

主な症状には以下のようなものがあります。

このような症状が同時に現れている場合は、前庭疾患の可能性が高いといえます。原因としては、加齢や耳の病気、外傷、中枢神経の異常などさまざまで、中には原因不明の「特発性前庭疾患」もあります。

治療は原因によって異なりますが、軽度な場合は安静にすることで自然に回復するケースもあります。しかし、中には脳腫瘍や感染症など重大な病気が隠れていることもあるため、早期の受診がとても重要です。

愛猫の「いつもと違う様子」に気づけるのは飼い主だけです。少しでも異変を感じたら、慌てず冷静に対応し、獣医師の診断を仰ぐことが、猫の健康を守る第一歩となります。

コメント